2011药士执业考试-微生物学细菌的致病性

2011-04-13 09:40阅读: 来源:爱爱医责任编辑:爱医培训

[导读] 针对2011年执业药士资格考试最新大纲要求,对微生物学教科书中与细菌的致病性有关的重点难点考点重新整理归纳总结

细菌在宿主体内寄生、繁殖并引起疾病的性能称为细菌的致病性。能使宿主致病的细菌称为致病菌(pathogen)。细菌致病力的强弱程度称为细菌的毒力(virulence),常用半数致死量(median lethal dose,LD下50)或半数感染量(median infective dose,ID下50)表示。病原菌侵入机体能否致病取决于三个因素即细菌的毒力,细菌侵入的数量及侵入的部位。

(一)细菌的毒力

细菌的毒力是由侵袭力和毒素决定的。

侵袭力(invasiveness)是指细菌突破宿主的防御屏障,在体内定居、繁殖及扩散的能力。构成侵袭力的成分,包括菌体表面结构以及细菌胞外酶。

(1)使细菌在体内定居的菌体表面结构:包括普通菌毛(促进细菌吸附及定居作用)和脂磷壁酸(LTA)(与易感细胞表面受体结合,使细菌在体内定居)。

(2)增强抗吞噬作用的菌体表面结构:包括荚膜、菌体表面蛋白(M蛋白)及表面抗原(K抗原、Vi抗原);以及细菌胞外酶,如血浆凝固酶可增强细菌抗吞噬能力,透明质酸酶、链激酶和DNA酶,均增强细菌的扩散能力。

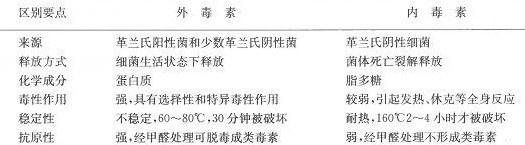

(二)细菌内、外毒素的主要区别

细菌毒素按其来源、性质和作用的不同,可分为外毒素(exotoxin)和内毒素(endotoxin)两大类,其主要区别见表1。

表1 细菌外毒素与内毒素的主要区别

添加爱医培训微信即可免费获得相关

专业考试题库一套,历年真题、章节

练习题、考试模拟题应有尽有!

手机/微信:17052762074

专业考试题库一套,历年真题、章节

练习题、考试模拟题应有尽有!

手机/微信:17052762074

版权声明:

本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系,我们将立即进行删除处理。

本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系,我们将立即进行删除处理。

- [广告]在爱医培训报培训班的考生赠送爱医培训vip服务(班主任老师全程指导、量身制定学习计划、学习跟踪、学习督导、专家在线答疑等);赠送爱医培训VIP题库1个。

- 课程名称

- 课程试听

- 报名

-

报班后爱爱医会员可凭kspxg2016代码向客服索要相关专业题库一个。课程开通后另赠送爱医币100.

快速咨询热线:400-626-9910(按2号键)

客服工作 QQ :1834177520

免费试听

免费试听